《원더스퀘어》

김아라 김해성 박미나 송민지 신현정 안은샘 유지영 홍정욱

25.05.01.-06.28.

12:00-19:00 (일, 월 휴관)

서울시 종로구 계동길 84-3, 1층 뮤지엄헤드

기획: 권혁규

그래픽 디자인: 김태룡

설치: 김병찬

주최, 주관: 뮤지엄헤드

후원: 한국문화예술위원회

- 본 전시는 “한국문화예술위원회 2025 시각예술창작주체” 지원금의 지원을 받아 운영되었습니다.

𝙒𝙤𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙦𝙪𝙖𝙧𝙚

Ahra Kim, Hae Seong Kim, MeeNa Park, Min Ji Song, Hyunjung Fay Shin, Eunsaem Ahn, Jiyoung Yoo, Jung-Ouk Hong

25.05.01.-06.28.

12:00-19:00 (closed on Sun, Mon)

Museumhead, 1F 84-3, Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul

Curated by Hyukgue Kwon

Graphic Design by Taeryong Kim

Technical Support by Byungchan Kim

Hosted and Organised by Museumhead

Supported by Arts Council Korea

《원더스퀘어 Wondersquare》는 회화전이다. 이 간결한 진술은 일련의 난해한 질문들을 호출한다. ‘무엇이 회화인가?’, ‘회화는 스스로를 규정하거나 구체화할 수 있는가?’와 같은 의심 섞인 질문들, 대답을 위해 회화의 윤곽을 선명히 그려야 할 것 같은 질문들 말이다. 그럼에도 불구하고 전시는 스스로를 회화전이라 말한다. 이 선언은 위 질문들에 결코 고립되지 않겠다는, 요원하기만한 탐색을 회피하지 않겠다는 일종의 자기주문일지도 모른다.

전시는 보다 구체적인 회화의 ‘모양’과 ‘물질’, ‘방법’을 사고하며 매체로서의 회화에 모종의 ‘고리걸기’를 시도한다. 이는 많은 회화, 특히 한국 추상회화가 개인의 심리, 관념, 초월성으로 해석되는 경향에 대한 의구심을 배경으로 삼는다. 추상에서 ‘격정적인’ 붓질, ‘해체된’ 형상과 화면의 ‘분위기’는 내면 또는 승화의 알레고리로 독해되곤 한다. 이처럼 감정과 정신의 표현에 과도하게 귀속된 해석은 현대 회화의 자기 지시적이고 해체적인 속성을, 전진과 이행의 가능성을 협소한 추상의 관념에, 무기력한 초월성의 신화에 가두기도 한다. 어느 미술사가의 말처럼 미술이, 회화가 과잉과 침묵, 잔여가 함께하는 해석(interpretation)[1]의 대상이라면 그 문장은 어디에서 시작될 수 있는가. 개인에만 몰두한 붓질이 유일한 통로라면, 해석은 쉬이 미궁에 빠지지 않는가. 회화는 늘 해독 불가능한 암호여야만 하는가. ‘미궁에 빠지는 일’이 미술, 회화의 본령, 혹은 매혹이라 할지라도 그것이 관습과 정형화된 경로에서만 작동한다면 회화는 결국 자기 복제적 폐쇄성에 갇히게 될 것이다. 그렇다면 미궁의 영역은 유동하는 시각성의 네트워크에서 이탈해 무의미한 동어반복으로 남게 될 것이다.

《원더스퀘어》의 ‘고리걸기’는 단순한 은유에 머물지 않는다. 여기 언급된 ‘고리걸기’는 말 그대로 사물과 물질, 방법의 차원에서 회화를 재고함을 가리킨다. 이는 회화가 작동하는 조건과 전제가 무엇인지, 그것이 어떤 문화적·역사적 문맥 안에서 구성되었는지를 묻는 일이기도 하다. 같은 맥락에서, 전시는 앞서 언급한 한국 추상미술의 관념과 초월성을 일종의 돌파해야 할 문제처럼, 또 단서이자 실마리처럼 마주한다. 심영섭의 「아세아주의 미술론」(1929)부터 단색화로 이어지는 한국 (추상)회화의 흐름 속에 자리하는 ‘서구와 동양, 정신과 물질, 차가움과 뜨거움, 전통과 현대’의 분리가, 또 어느 한쪽으로의 치우침이 회화를 특정 범주로 고정시키진 않았는지 묻는다. 나아가 회화가 복잡한 관계 속에서 발생하는 것임을 간과하지 않았는지, 근대성과 물질성을 정신성과 비물질성에 대비시키며 일종의 자기 타자화된 시선과, 그것의 은폐를 반복하진 않았는지 묻는다.[2]

《원더스퀘어》는 위의 이분법이 규정해온 회화의 도식을 재구조화해본다. 한국 추상회화의 논의에서 무엇이 괄호 쳐 있는지, 또 공터처럼 자리하고 있는지 질문하며 동시대 회화에서 물질로서의 평면을, 사물로서의 색상을, 방법으로서의 그리기를 재발견해 본다. 전시에 참여하는 8명의 작가 김아라, 김해성, 박미나, 송민지, 신현정, 안은샘, 유지영, 홍정욱은 각자의 방식으로 위 도식에 개입한다. 흔히 말하는 동양과 전통을 이분화된 영역이 아닌 여러 재료와 물질에 교섭시키고, 환영과 추상을 동시에 견지하며 개인성의 극복과 갱신을 상상하기도 한다. 수집과 조사의 방법론으로 회화의 구성 요소를 프로그램밍하기도, 추상회화를 지탱하는 순수성의 개념과 방식을 주변 세계를 이해하는 도구로 실행해보기도 한다. 회화를 폐쇄적 기호로 환원하지 않고 행위나 환경의 영역에서 발생시키기도, 구성(composition)의 논리를 집요하게 또 무모하게 설정하며 회귀의 역설을 이미지의 노드로 삼는가 하면, 범례나 체계의 인식을 또 그 이면과 빈틈을 회화적 시공간에 투영시키기도 한다.

위 설명은 개별 작가에게 분리되어 적용되지 않는다. 그간의 회화 실천과 담론이 어느 쪽으로 치우쳐 왔는지 인지하고 있는 듯한 이들의 작업은 회화의 틀과 물질, 과정과 논리를 통해 어떻게 동시대의 시각성과 맥락을 재구성할 수 있는지, 그간의 제한된 해석을 어떻게 유예, 확장할 수 있는지 모색한다. 작업들은 멀고 가깝게 서로를 인지하고 빌려오며 참작한다. 또 예기치 않게 배반한다. 그렇게 전시는 이들 작업을 통해 회화의 관념을 상대화하며 조건과 구조의 확장을, 보다 구체적인 도식의 재배치를 그려본다.

마가릿 애트우드의 장편소설 『오릭스와 크레이크』[3]에서 주인공 눈사람(지미)은 폐허가 된 미래를 배회하며, 과거를 회상한다. 쇼핑몰의 잔해 속에서 광고 화면을, 불멸과 진보를 약속하는 이미지를, 과거의 시각적 과잉을 떠올린다. 이 장면이 흥미로운 건 파괴된 미래 도시의 풍경 그 자체가 아니라, 그곳에서 다시 중개되는 과거 이미지의 조건, 기능들 때문이다. 이미 마주한 폐허는 결코 몰락을 형상화하지도, 스스로 사라지지도 않는다. 디스토피아 소설에서 폐허는 과거 체계의 실패를 확인하지만 결국 무언가를 재조립하는 (기이한) 생성의 현장이 된다. 오래된, 심지어는 죽은 폐허의 공간[4]으로 여겨지는 회화를 진술하는 일도 이와 크게 다르지 않을 것이다.

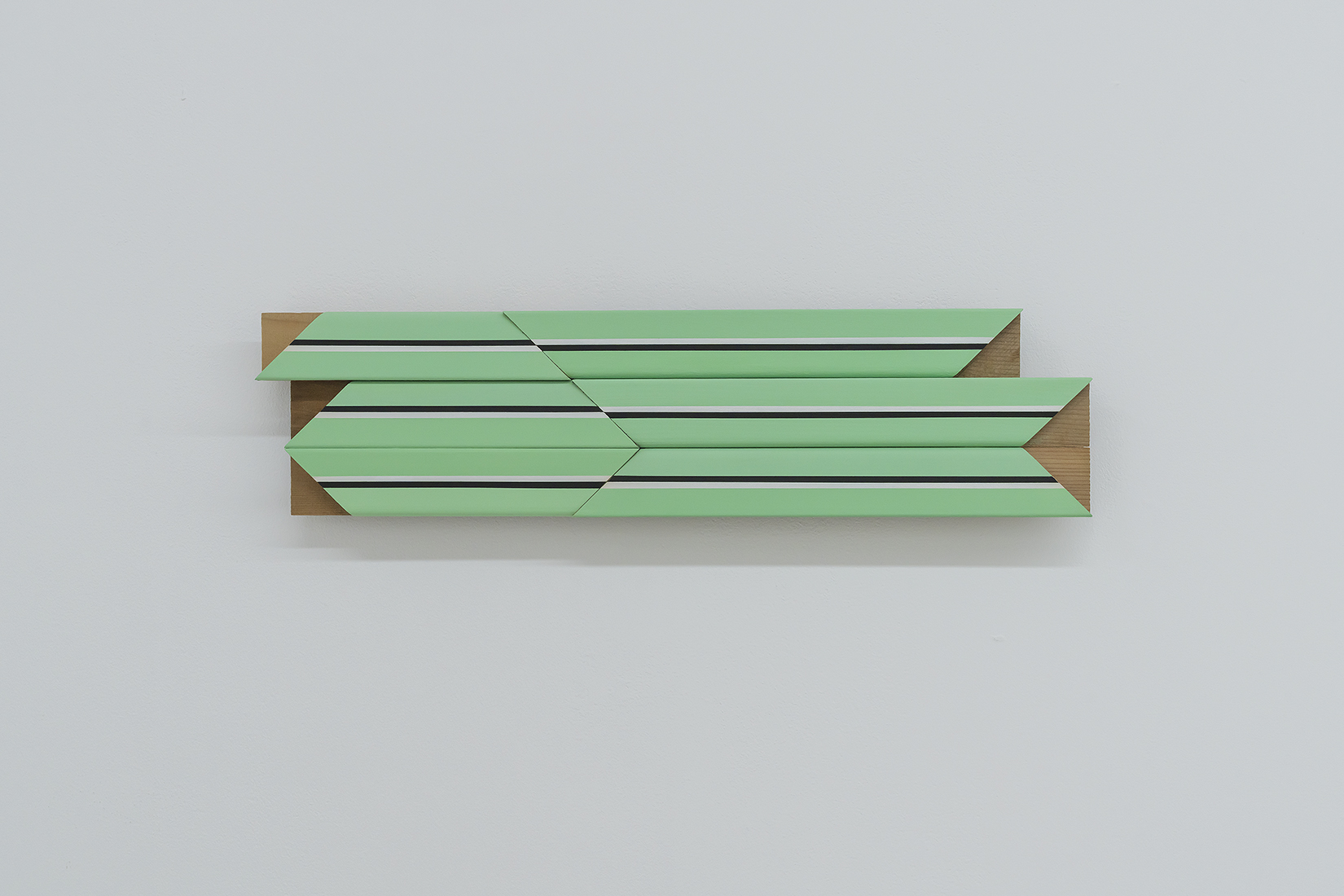

김아라는 캔버스를 납작한 회화의 지지체가 아닌, 물리적이고 조형적인 구조로 바라보며 전통 한옥과 궁의 건축적 원리 안에서 이를 재구성한다. 작가는 못 없이 짜 맞추어진 한옥의 유기적 목재 구조에서 착안해 캔버스 틀을 해체하고 다시 조형하며, 회화의 안과 밖, 평면과 입체, 전통과 현대의 경계를 넘나드는 실험을 지속한다. 실제 한옥의 창, 기둥, 공포 등을 연상시키는 그의 작업은 캔버스 프레임의 재료가 되는 적삼목을 직접 깎아 구조를 만들고, 여기에 동양화 분채와 아크릴을 혼합한 색채를 입혀 단청의 시각적 효과를 구현하는 방식으로 전개된다. 이 과정을 거치며 캔버스는 이미지를 담는 틀이나 배경을 넘어 독립적인 조형 요소로 기능하며, 다양한 재료와 물질, 문화, 장소성의 교차점을 만들어낸다.

김해성의 〈버팔로〉(2025)에는 변강쇠의 도상, 이응노 회화를 참조한 붓질, 작가 개인의 노트와 이레즈미 도안이 중첩된다. 최근 작업에서 ‘연결’과 ‘화합’의 붓질을 탐구해온 작가는, 이를 자신의 회화적 문맥 속으로 끌어들여, 과거와 현재의 작업을 엮고 파편화된 기호와 도상, 붓질의 흔적을 상호 연동시킨다. 정면뿐 아니라 측면과 후면으로 회화의 경계를 확장하고 공간에 직립한 회화는, 초월적이거나 관념적인 사유의 장이라기보다 서로 다른 사고와 물질, 방법들이 충돌하고 마찰을 일으키는 구체적 현실의 장으로 제시된다. ‘그리기’를 신체적·물리적 훈련과 학습에 비유하는 작가는 도상과 행위, 물질성이 교차하는 회화를 통해 남성성과 개인성, 추상과 구상, 평면과 입체의 범주를 문제적으로 횡단, 갱신하려 한다.

박미나의 작업에서 전통적 회화의 자율성은 사회적·산업적·문화적 조건과 체계에 의해 빈번히 재고되곤 한다. ‘컬러 콜렉팅-가구’ 시리즈(2002-)에서 작가는 상업적 수요와 균질한 주거 환경을 전제로, 시판 중인 특정 색상의 물감을 조색 없이 칠하고, 하단에 규격에 맞는 사이즈의 가구를 도형화해 배치한다. 언어와 시각 기호 사이의 관계를 전유하고 전도하는 ‘딩벳 페인팅’ 시리즈(2007-) 역시 주어진 규칙으로부터 도출된, 능동적 도식의 출력값처럼 인지된다. 색채·도상·재료 등의 회화적 요소가 외부 조건에 의해 지속적으로 재편되는 가운데, 작가는 조정자이자 해체자로서 그 위치를 유동적으로 점유한다. 박미나의 작업은 상이한 회화의 조건과 언어들이 상호 연동되고 재배치되는 구조의 단면으로 목격된다.

송민지는 회화의 관습적 조건, 특히 붓질을 중심으로 한 저자성에 모종의 회의감을 내비친다. 작가는 붓 대신 빗자루, 철망, 테이프 등의 도구를 활용하고, 캔버스 천을 틀에서 해체한 뒤 접고 펼치며, 물감을 여러 방향으로 흘리는 등 물리적 상황 자체를 매체적 대상으로 삼는다. 여기서 회화는 프레임 너머의 여러 물리적 환경으로 확장되기도, 시간성과 우연성, 신체성을 적극 수용하기도 한다. 작업실, 더 나아가 도시의 환경과 조건에 관계하는 회화는 대상의 단순한 재현이나 추상의 징조라기보다 일련의 물리적·신체적 과정을 통해 발생한 사건처럼, 또 흔적처럼 자리한다. 작가의 작업은 단일 이미지의 완결을 지향하기보다, 매체의 조건과 그 발생/흔적을 시각화하고 추적하는 시도로 다가온다.

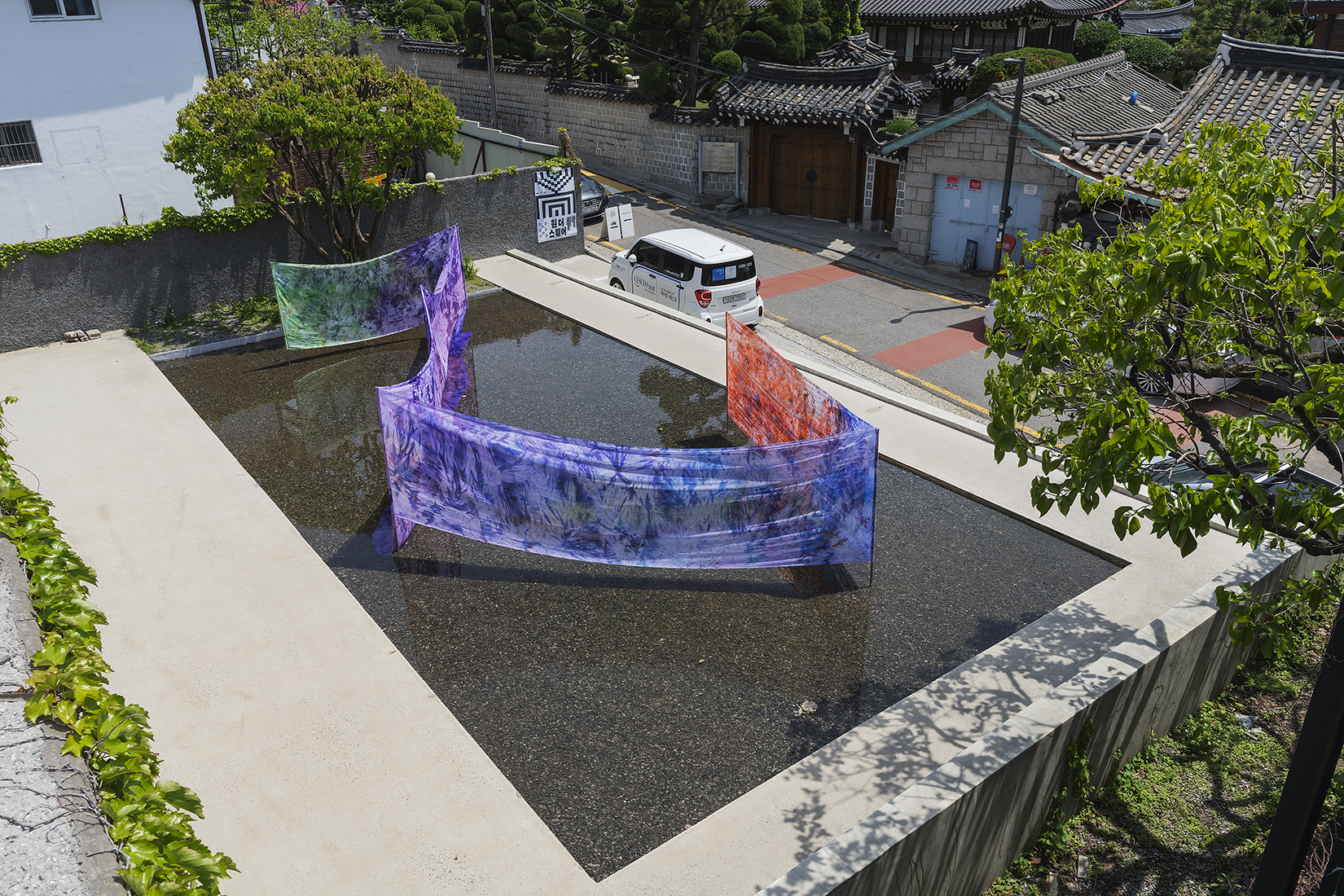

신현정은 야외 공간을 회화의 장소로 확장하며 지지체로서의 평면, 즉 캔버스를 근본적으로 재사유한다. 그의 작업에서 회화의 화면은 더 이상 고정된 평면이 아니라, 바람과 습도 같은 환경적 요소에 반응하며 끊임없이 형상을 바꾸는 유동적인 물질로 존재한다. 작가는 염색된 천이 야외 환경에 자율적으로 자리하도록 유도하며, 회화를 작가의 ‘손’에 귀속시켜 온 근대 회화의 신화, 그리고 이를 특정 서사나 의미로 환원하려는 기호학적 독해를 비껴간다. 나아가 깃발 형식을 차용한 작업은 그 웅변적 상징성을 탈색하고, 바람에 반응하는 우연성과 환경적 변주의 흐름 속에서 그 정치적·역사적 의미를 재고한다. 회화의 조건을 일상적인 표피(살갗)의 감각으로 인식해온 작가는, 그간의 실험을 보다 넓은 의미의 환경과 사회가 교차하는 상황 안에 확장해 보인다.

안은샘은 점, 선, 면의 기하학적이고 단순한 조형 단위를 화면에 도입하면서, 그것들을 특정한 ‘의미’로 수렴시키는 대신 임의적인 ‘수치’로 산술화한다. 작가의 주관적 판단에 따라 선과 색, 면에 무게가 부여되기도, 회화 구성에 자, 저울, 컴퍼스 같은 측정 도구가 사용되기도 한다. 또 물감 대신 천 조각이나 종이, 실 등을 화면에 콜라주하는 방식으로 화면을 구성하기도 한다. 이러한 작업 방식은 얼핏 정교한 논리 체계를 따르는 듯하지만, 그 기준이 임의적이고 불분명하기에 체계 자체를 비껴나며 자의적으로 설정된 기표들의 조합으로 남기도 한다. 이 같은 임의성과 해체의 가능성은 단순한 파기나 무효화에 머무르지 않고, 회화를 추상과 논리, 의미와 비의미 사이에서 작동하는 자가 연동적 체계로 전환시킨다.

유지영은 무언가를 이미지화하거나 담아내는 회화의 ‘틀’과 ‘구조’를 관계적 시공간으로 인지한다. 그의 작업에 등장하는 시계, 달력, 원고지, 용기, 가구 등은 시간, 활자, 정보, 물질을 특정한 방식으로 구조화하는 장치이자 인식을 위한 체계로 작동한다. 작가는 이러한 ‘틀’과 ‘구조’를 회화의 지지체이자 매체적 형식으로 전유하며, 관습적인 사고를 교란시키기도, 회화 형식을 재구성하도 한다. 그의 작업은 선형적 시간과 고정된 의미 체계에서 이탈한 시각성을 구축하거나, 실제와 상상, 시간과 공간의 경계를 흩트려 놓는 물질적 매개를 실험한다. 작가는 회화적 시공간의 제한과 가능성 사이에서 기존 구조를 재고하고 감각의 틈을 드러내며, 관계성과 인식 조건을 재조정하는 열린 장으로 작업을 확장해 나간다.

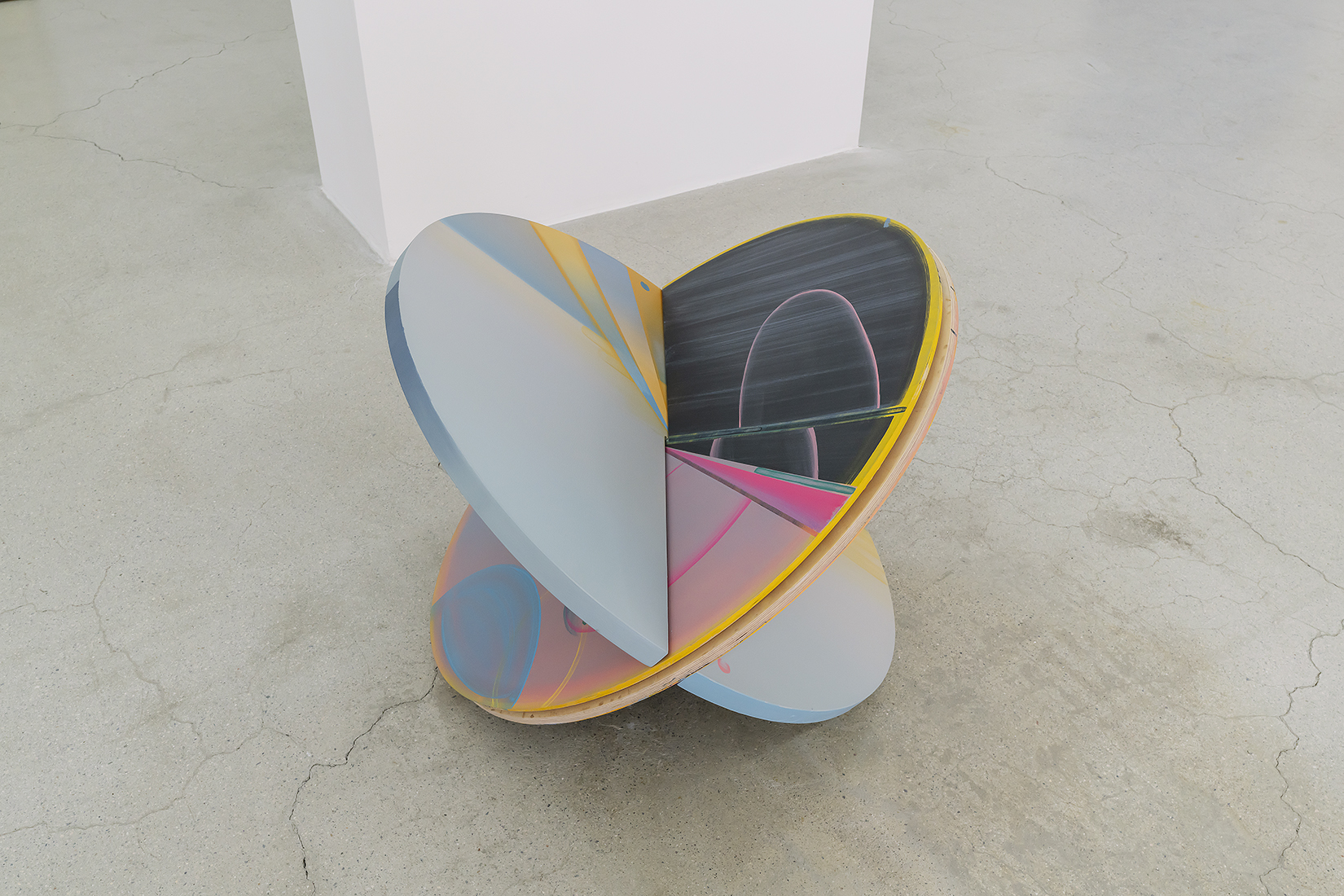

홍정욱은 프레임과 그 위에 천을 씌우는 ‘틀 짜기’의 공정에 적극 개입하며 ‘캔버스’의 정형성을 개조한다. 작가는 관습적인 사각 프레임을 다른 형태로 입체화하고, 일반적인 캔버스 천이나 회화의 붓질 대신 다양한 재료의 색과 면, 덩어리를 덧입힌다. 물리적·조형적으로 변형된 캔버스는 정면에서 감상되는 평면 회화가 아니라 공간 안에서, 다양한 시점과 거리, 움직임에 반응하는 이미지이자 물질로 제시된다. 〈o’er〉(2025)에서도 작가는 기존에 그림이 걸리지 않던 전시장 내 기둥이나 유리창 같은 장소들을 조건 삼아, ‘사물로서의 회화’가 환경으로 확장되고 또 구체화되는 운동을 만들어낸다. 작가는 평면에서 모든 것이 완결되는 결정적 매체가 아니라, 지지체와 이미지, 물질과 사물의 관계망 속에서 회화를 확인한다.

기획/글 권혁규

[1] Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Phantoms of Time and Time of Phantoms, trans. H. Mendelsohn, Pennsylvania State University Press, 2017.

[2] 국립현대미술관에서 열린 기획전 《한국의 기하학적 추상미술》(2023.11.16.~2024.5.19)에 관한 좌담회에서 김복기, 임근준, 정연심은 한국 추상미술, 그중에서도 ‘기하 추상’의 전개를 해외 모던회화의 역사적 수용과 변용을 중심으로 이해하는 한편, 국내의 사회적·문화적·미술계 내적 특수성에 따라 회화에서 정신성이 강조되고 특정한 물성 연구는 도외시되었음을 지적하기도 한다. 「기하추상 바로 읽기」, 『아트인컬처』(2024년 4월호): 같은 맥락에서 김계원은 한국 현대회화의 흐름을 고찰하는 역사적·비평적 서술에 있어 무언가 누락되고 결핍되어 있음을 지적하고, 회화 매체의 특수성을 물질로서 탐구하는 ‘방법론’을 강조한다. 김계원, 「방법론의 회화: 박미나의 회화 및 드로잉 연작(1996~2020)에 관한 연구」, 『현대미술사연구』48 (2020년 12월).

[3] 마가릿 애트우드, 차은정 역, 『오릭스와 크레이크』, 민음사, 2019.

[4] 이브-알랭 부아(Yve-Alain Bois)는 종말을 내재한 행위로서의 추상회화, 죽음의 공허한 동어반복으로서의 추상회화를 말한다. 이브-알랭 부아, 「회화: 애도의 임무」, 이영철 편역, 『현대미술과 모더니즘론』, 시각과 언어, 1995. 77-98.