《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》

김세은 개인전

25.07.16.-09.06.

12:00-19:00 (일, 월 휴관)

서울시 종로구 계동길 84-3, 1층 뮤지엄헤드

테크니션: 플라우만워커스(김병찬), 보이드(김동섭)

그래픽 디자인: 신신

주최, 주관: 뮤지엄헤드

후원: 서울특별시, 서울문화재단

Pit Calls Wall

Seeun Kim solo exhibition

25.07.16.-09.06.

12:00-19:00 (closed on Sun, Mon)

Museumhead, 1F 84-3, Gyedong-gil, Jongno-gu, Seoul

Technical Support: Ploughman Workers (Byungchan Kim), Void (Dongseop Kim)

Graphic Design: Shin Shin

Hosted and Organized by Museumhead

Supported by Seoul Metropolitan Government, SFAC

무언가를 소환하며 나타나는 회화를 떠올려본다. 특정 장면이나 감정의 묘사도, 미리 부여된 의미의 신호도 아닌 이미지를. 오늘날 한층 얇아진 감각의 막을 통과하며, 그 막을 비틀고 겹쳐 흐르게 하는, 신체의 안팎을 가로지르는 표면을. 짓고 허물기를 반복하는 도시처럼, 여러 시각적 감응의 조건들이 재고되고 다시 꾸려지는 회화를 그려본다.

김세은의 ‘회화’를 구성하는 여러 갈래 중 하나는 ‘도시–공간’이라 할 수 있다. 회색 콘크리트 구조로 인지되는 도시, 일견 견고하고 정적인 이 공간은 끊임없이 변화하고 확장하는, 다양한 열망의 각축장이라 할 수 있다. 성장과 경쟁, 발전과 투기의 논리가 곳곳에 새겨지기도, 경계 짓기와 배제, 구획과 분할의 문법이 그 외연을 조직하기도 한다. 도시는 사회적 · 정치적 · 미적 이데올로기들이 충돌하고 교차하는 ‘사건’ 그 자체에 가깝다.

김세은 개인전 《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》에서 주요하게 다뤄지는 ‘터널’은 이러한 도시의 면모를 집약적으로 드러내는 공간이다. 화면에 나타난 저 동그란 구멍은 이동의 감각을 품은 평면인 동시에 입체이며, 정주하기보다 관통하는 전이와 움직임의 표상이다. 전시에서 터널은 단순한 대상이나 배경이 아니라, 도시의 복합적 성질을 사고하고 그 안에서 파생되는 시지각의 층위를 회화적으로 구성해보는 장소가 된다.

국문과 영문 제목을 따로 또 함께 배치한 《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》은 ‘부르다(calls)’, ‘타다’, ‘나타나다’와 같이 ‘움직임’을 지시하는 일련의 동사들을 포함한다. 여기서 ‘움직임’은 작가의 회화 전반을 관통하는 주요 기제다. 그리고 이는 납작한 이차원의 평면에 고정된 회화/이미지가 어떻게 다층적이고 유동적인 공간의 인지를 시각화할 수 있는지, 도시에서 반복되는 눈과 몸의 경험은 어떻게 회화적 표면에 관계하는지와 같은 질문들을 구체화한다. 작가는 그렇게 도시 공간의 감각적 밀도를 포착하는 동시에 고정된 시각성을 재탐색한다.

이는 작가의 최근 개인전에서도 일관되게 드러났는데, 먼저 《먼 거리 획득》(유머감각, 2023)에서 회화는 뉴욕에서 서울로의, 어쩌면 그 반대로의 물리적 이동을 증거하는 매체이자 시간적 · 문화적 · 지리적 횡단의 전략으로서 또 발생의 장으로서 제시되었다. 《핏 스탑》(두산갤러리, 2022)에서는 카 레이싱에서 차량이 일시적으로 정차해 수리를 받는 ‘핏 스탑’을 팬데믹 시기의 제한된 신체 이동에 대응시키며, 멈춤과 움직임이 교차하는 시공간의 가상성을 탐구했다. 또한 《잠수교》(금호미술관, 2020)에서는 서울과 경기도를 오가는 일상의 이동 경로에서 마주한 ‘잠수교’를 출발점 삼아, 도심 속에서 자주 간과되는 공간에 주목했다. 여기서도 회화는 이동의 감각을 환기하며 풍경으로 간주되지 않는 도시의 일면을 포착했다. 《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》 역시 이들 작업의 연장선상에 놓여 있다. 전시는 도시의 장소성을 주요 대상으로 삼으며 구상과 추상, 평면과 입체, 정지와 이동이 교차하는 경계에서 미묘한 교란과 긴장을 엮어낸다. 2차원의 고정된 화면 위에 감지되는 운동성은 도시 공간에서 경험되는 시각성과 신체성을, 또 점차 가상화되는 보기의 조건들을 조망하고 재구성한다.

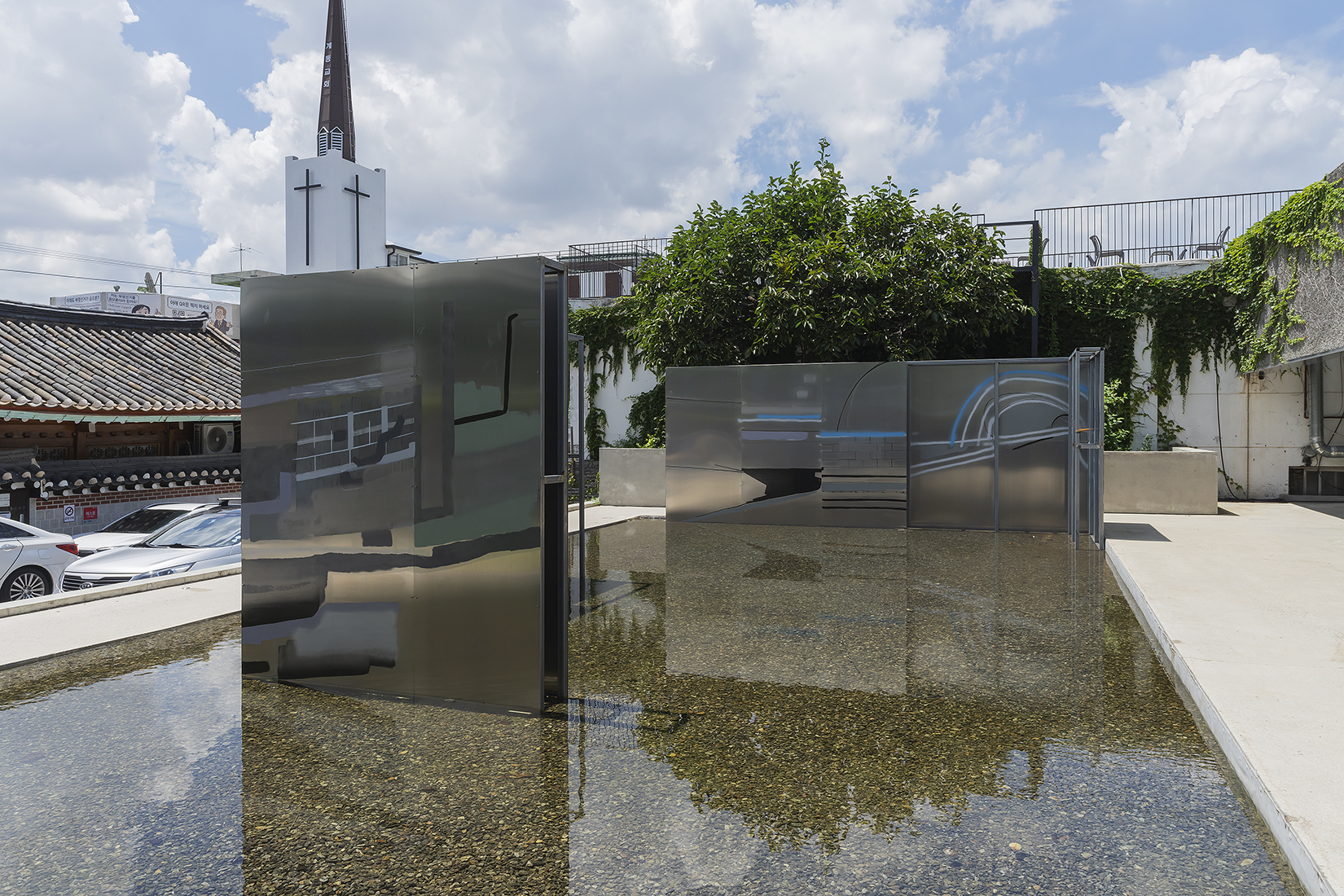

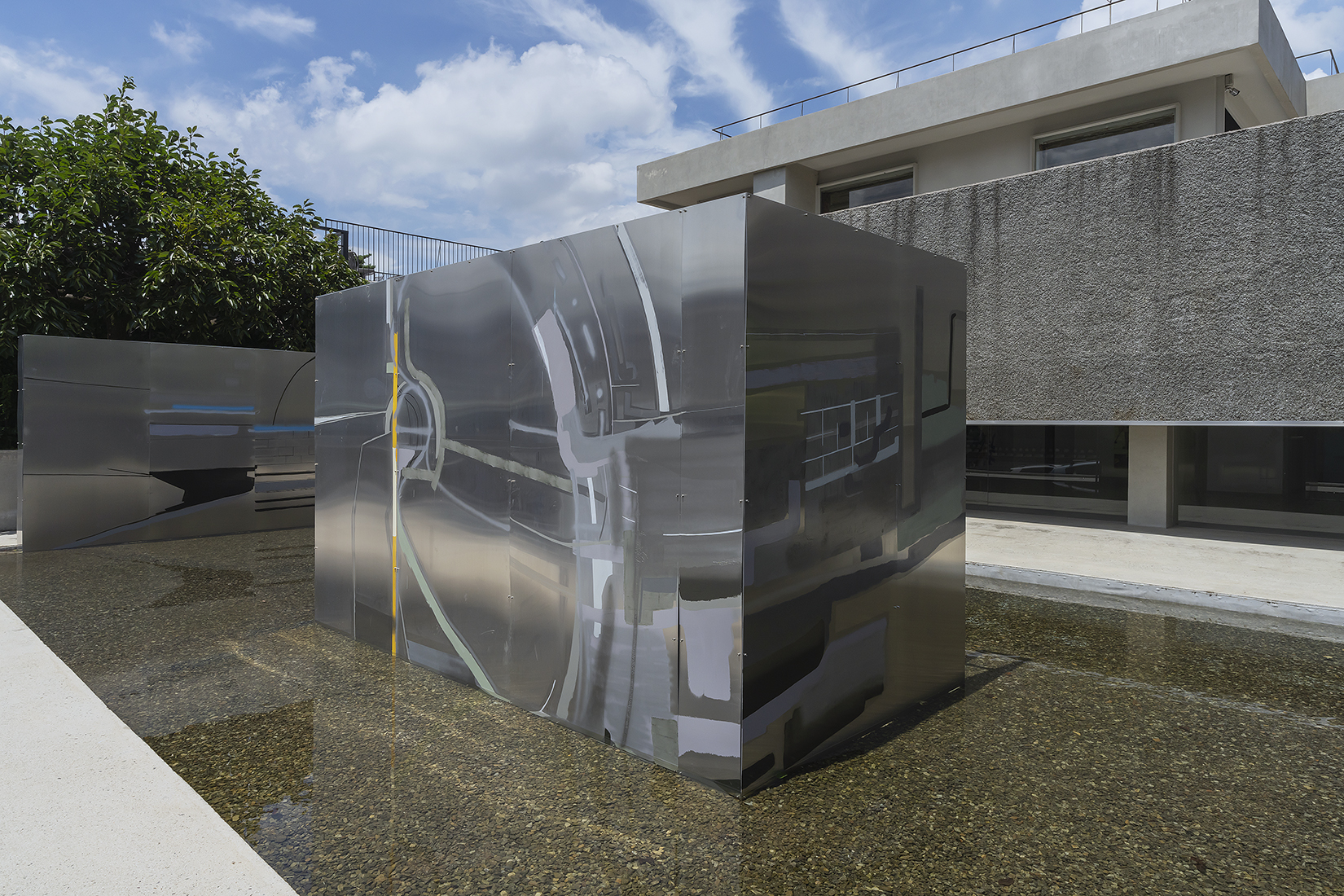

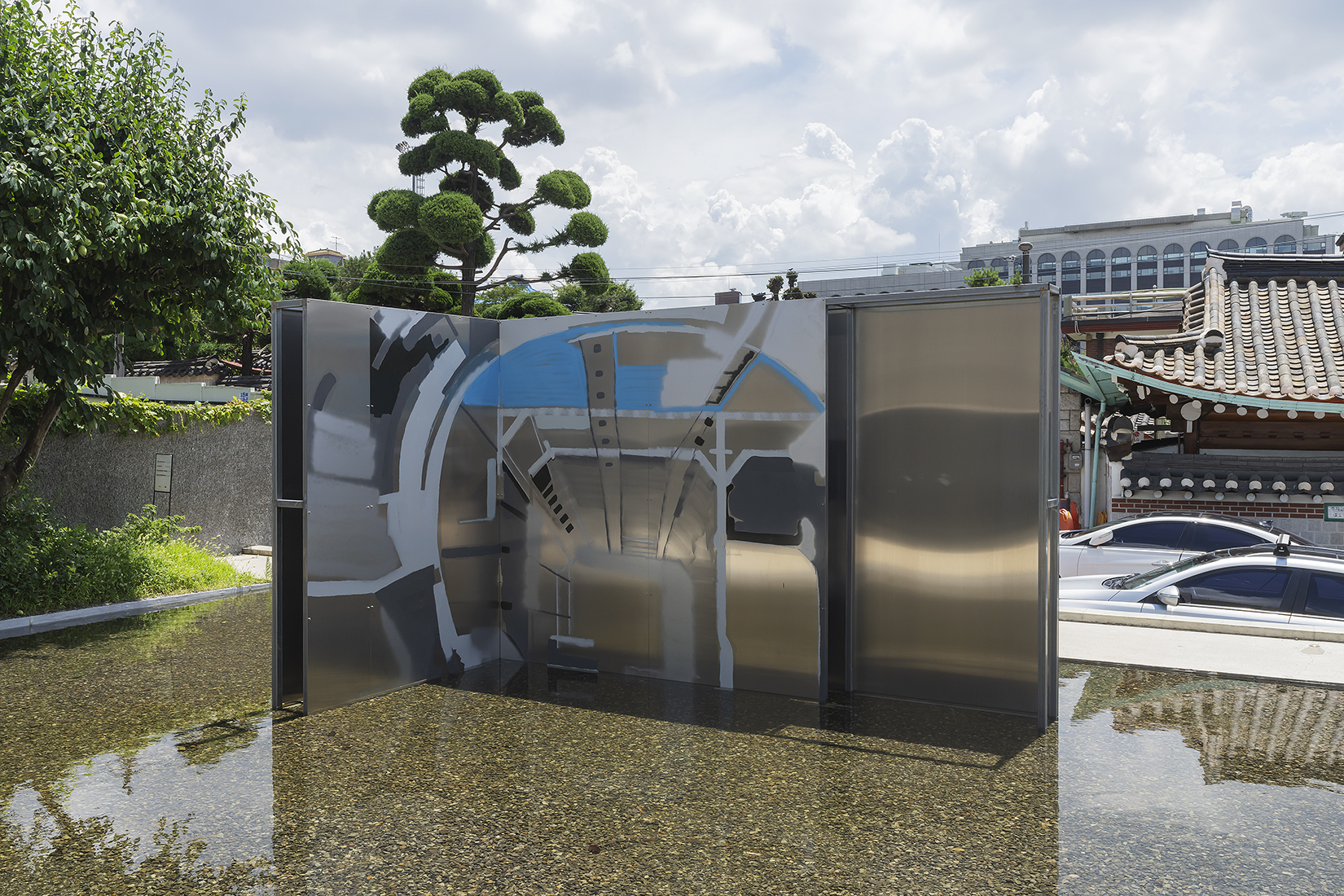

이러한 이동과 움직임에 대한 탐구는 이번 전시에서 회화와 드로잉을 넘어 스톱모션 애니메이션, 벽화 작업 등 다층적으로 전개된다. 먼저 전시장 앞마당 수반에 설치된 〈타면 나타나는 굴 〉은 시점의 이동과 거리를 하나의 요소로 삼는다. 관객은 마치 높은 벽이 둘러싼 폐쇄된 구역을 들어가고 나가는 듯한 경험, 그러한 공간감의 교차와 상실을 시각적 · 신체적으로 반복 체험하게 된다. 장소의 경험을 평면으로 옮기고 이를 파편적으로 떼어내 입체로 확장한 작업은, 마치 현재의 경험이 또 다른 장소로 기입된 듯한 공간감을 만들어 낸다. 전시의 시작과 끝에 마주하는 이 작업은 풍경 없는 장소를 가리키는 미완의 모듈처럼, 불완전한 시점의 구축과 해체를 감지하는 임시적 상황 혹은 그 복제물처럼 자리한다.

〈타면 나타나는 굴〉을 지나 전시장 내부에서 마주하게 되는 〈인공 굴〉은 특정 장소로의 진입 경험을 비교적 명확하게 시각화한다. 소실점 혹은 구멍의 형상을 포함한 회화는 아직 규정되지 않은 공간의 윤곽처럼 존재하며, 폐쇄적이면서도 통과 가능한 무엇으로의 입장을 환기한다. 그리고 〈인공 굴〉은 전시장 내부에 걸린 같은 크기의 회화들로 이어진다. 말 그대로 거리와 시점이 해체된 채, 신체적으로 경험된 야외 작업이 〈인공 굴〉을 포함한 전시장 내부의 회화들에 포개지는 것이다. 동일 크기의 회화들은 각기 다른 거리와 각도로 감상됨에 따라 앞선 경험을 다시 중첩시키고 또 흐트러뜨린다. 각각의 작업은 여러 붓질과 색채로 어둠과 밝음, 빠름과 느림, 조준과 번짐 등의 표현적 대조 사이를 오간다. 이는 단순한 표현적 제스처에 머무르지 않으며, 서로 다른 긴장과 밀도를 구성하는 회화적 층위를 형성한다. 이 작업들은 고정된 이미지로 수렴되기보다, 관객의 시선과 신체 동선에 따라, 그 역동적 관계 속에서 목격된다.

이러한 (공간) 이동과 (회화적) 움직임의 관계성은 〈밝은 계획〉과 같은 작품에서 ‘쌓기’와 ‘전사’의 방법을 통해 다시금 드러난다. 작가는 회화의 오랜 방법이기도 한 ‘쌓기’와 ‘전사’로 도시계획도의 형식을 차용한다. 얼핏 이상적이고 정확해 보이는 계획도를 참조하며 보고서 식 도해가 갖는 시각적-사회적 구조를 빌려오되, 오히려 허술하고 무모한 도시 풍경을 회화로 전유하는 것이다. 이 과정에서 전사 기법을 활용해 도면의 일부를 화면에 겹겹이 덧붙이기도, 동일한 규격의 나무 형상을 스탬프처럼 반복하여 찍어내며 화면을 구성하기도 한다. 기능적으로 표준화된 이미지들을 임의로 가져오고, 기성품을 연상케 하는 요소들을 화면 위에 ‘심는’ 방식으로, 회화 내부에 도시의 불확실성과 비합리성을 이식하는 것이다. 그리고 이는 도시가 직면하는 무계획적이거나 비현실적인 개발 논리의 은유처럼 작동한다.

도시 풍경을 다양한 시각성으로 포착하려는 시도는 전시장 가장 안쪽에 위치한 스톱모션 애니메이션 〈타면 나타나는 굴〉로 이어진다. 이 작업은 전시에 포함된 회화의 제작 과정을 기록한 영상으로, 각 장면을 프레임 단위로 촬영해 시간의 흐름 속에서 연결한 것이다. 터널의 구조적 ‧ 감각적 인식을 평면 위에 전이하는 회화의 과정을 다른 매체로 반복 ‧ 확장하는 이 작업은 작가가 지속적으로 탐구해온 도시 공간의 연속적 발생과 소멸을 물리적인 움직임 속에 재/구성해낸다. 한 장면씩 축적된 이미지들은 전시된 회화들과 호응하며, 또 다른 지층 위에서 변주된 회화적 연쇄로 다가온다. 나아가 ‘풍경’이라 명명된 틀을 이전 질서로부터 유예시키고, 그 의미와 구성 원리를 새롭게 직조하려는 시도로도 읽어볼 수 있다.

이처럼 이번 전시에서 확인되는 다양한 시도들은 제목이 암시하는 ‘굴/터널’에 대한 사유에서 상당 부분 기인한다. 작가는 이전 작업들에서도 교각 하부와 같은 시각적 ‧ 공간적 구조를 그리며 ‘구멍’에 가까운 공간들을 지속적으로 형상화해왔다. 소실점과 통로를 설정하여 원근법을 적용한 오래된 회화 구조와도 상통하는 이들 ‘구멍’은 단순한 형상이나 조형적 요소로서의 기능을 넘어선 것이었다. 《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》에서의 ‘구멍/Pit’ 역시 도시를 감각하고 시각화하는 수단이자 논리로 작동한다. 나아가 ‘구멍’은 단지 비어 있는 형상이나 결손의 이미지로 머무르지 않고, 오히려 상상을 구체화하며 의심과 분열을 형상화하는 틈으로 자리한다. 그리고 도시를 인식하는 방식뿐 아니라 회화의 지각 구조 자체를 재편하는 장소가 된다. 제목처럼 구멍에서 시작해 구멍으로 끝나는 전시의 여정은, 작가가 그간의 시도들을 복기하고 이어 붙이며, 회화 매체를 실험하는 과정과 포개진다. 여기서 도시 공간은 시각적으로 포착되는 장면을 넘어, 세계와 신체 사이의 촉각적 접면을 드러내는 통로가 된다. 그것은 감각의 틈이 접히고 교차하는 지점으로, 재현된 구체적 장소가 아니라 회화적 지층으로서의 ‘굴-터널’을 마주하게 한다.

작가는 전시를 준비하며, 자신이 거주하는 지역의 도시 개발 관련 마을 회의에 참여하고, 인근 터널을 정기적으로 방문하고 촬영하는 등의 리서치를 진행했다. 도시계획의 청사진은 변화와 조화를 동시에 말하며 경제적 이해관계에 따라 공동체를 분리하고 실현 불가능한 이미지로 이를 봉합한다. 한쪽으로는 차량이, 다른 한쪽으로는 사람과 자전거가 오가도록 기획된 기이한 터널은, 그 청사진 속 한 단락을 구성하는 동시에 오류를 은폐하거나 가속화하는 장소였다. 어딘가 비현실적이고 이질적인 풍경, 그러나 한국적 지형과 도시성 안에서 낯설지 않은 장면들이 작가의 회화로 옮겨진다. 그것은 내외부를 횡단하는 일상의 경험, 해체되고 분절된 도시 안에 적응하며 살아가는 개인의 신체적 ‧ 시각적 경험을 회화로 발생시키는 작업이 된다.

이 과정에서 ‘굴/터널’이라는 실체적 구조/형상이 벽을 포함한 회화의 평면성에 겹쳐진다는 사실은 의미심장하게 상기될 필요가 있다. 회화의 기원을 거슬러 올라가면, 한정된 빛이 들어오는 굴에 그려진 환영을 마주하게 된다. 곡면과 평면이 뒤엉킨 그 표면은 오늘날 우리가 ‘터널’이라 부르는 공간과 닮은 장소였다. 이러한 터널 공간은 회화의 기원이자, 여타 시각 구조를 구성하고 조직해 온 하나의 근본 형식을 점유해왔다. 원근법의 체계, 방향감각의 혼란, 심리적 · 무의식적 깊이의 은유, 그리고 디지털 시대의 포탈까지. 비슷한 맥락에서 ‘굴’ 혹은 ‘구멍’으로 나타나는 이미지들은 안과 밖, 표면과 심연을 잇는 전이의 경계로, 때로는 정동의, 전(前)인식적 지각의 메타포로도 이해된다. 은폐와 개시의 이중적 구조를 내포하는 이 구멍은 고정된 시점과 완결된 형상을 해체하고, 감각과 지각의 유동성을 매개하는 통로다.

여기, 김세은이 굴/터널로 그려낸 회화는 풍경에 몰입을 유도하는 소실점 대신 회화가 수 세기 동안 축적해온 형식과 언어의 틀—구상과 추상, 평면과 입체, 정지와 운동, 감성과 개념—을 끊임없이 교란하는 감각의 구조를 가설한다. 이 전시에서 반복적으로 호출되는 굴, 터널, 구멍의 형상은 이러한 구조를 집약적으로 드러내는 장소일 것이다. 그것은 회화의 경계들을 가로지르며, 화면을 하나의 정적인 재현이 아니라, 끊임없이 이동하고 해체되며 물질화되는 동적 공간으로 탈바꿈시킨다. 이때 ‘회화’는 오늘 시공을 탐색하는 감각적 층위이자, 인식의 전환이 겹겹이 쌓이는, 일종의 피부처럼 기능한다.

이미지의 포화 속에서 우리는 여전히 무엇을 ‘본다’고 말할 수 있는가? 미술/회화는 여전히 지각의 장치로 유효한가? 상실되는 감각의 조건은 다시 회복될 수 있는가? 전시에서 ‘보는’ 행위는 단순한 눈의 작동이 아닌, 의식과 신체, 그리고 세계 사이의 역동적인 재조율의 과정으로 이어진다. 회화는 그 조율이 가장 미세하게 진동하는 표면이며, 바로 그 표면에서 관객은 보기의 마비 너머 위치한, 아직 이름 붙지 못한 인식의 가능성과 마주할 수 있을지도 모른다. 무언가를 소환하며 나타나는 회화는 그렇게, 감각의 조건 자체를 다시 바라보는 시작점이 된다. 《Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴》은 도시/개발을 일종의 탈것으로 바라보며, 보편화될 수 없는 공간을, 움직임의 감각을 증식시킨다. 어쩌면 이것이, 이 전시가 우리에게 제안하는 ‘탑승’일지도. 어떤 움직임에 몸을 실으면(타면), 알 수 없는 무엇이(굴 또는 벽), 안으로 옆으로 밖으로 뻗어나갈지도.

글 권혁규

Imagine a painting that emerges by summoning something into presence, an image that is neither a depiction of a particular scene or emotion, nor a sign embedded with preassigned meaning. As the membranes of our senses grow increasingly thin, twisted and layered, a surface begins to appear, one that moves through the body, both inwardly and outwardly. Like a city in constant construction and dismantling, this painting reconfigures the conditions of visual perception.

One of the key threads running through Seeun KIM’s painting is the city-space. Often perceived as a gray concrete mass, the city appears solid and static. Yet it is, in fact, an ever-shifting arena shaped by overlapping aspirations and the logic of growth, competition, development, and speculation. At its edges, systems of exclusion, separation, and division are at work. Rather than a fixed structure, the city is an ongoing event, a place where social, political, and aesthetic ideologies constantly collide and intersect.

In Seeun KIM’s solo exhibition Pit Calls Wall, the pit-tunnel becomes a focal point through which to consider the city’s layered nature. The circular hole depicted on the surface functions simultaneously as a plane and a volume in motion—a figure of passage and transition that penetrates rather than settles. In this exhibition, the tunnel is not merely a motif or backdrop, but a conceptual site for reflecting on the city’s complexity and organizing the layers of perception that emerge from it through painterly means.

The bilingual title “Pit Calls Wall – 타면 나타나는 굴 (roughly, “A Tunnel Emerges When Boarded”)” brings together verbs of motion, such as ‘call’, ‘ride (or board)’, and ‘appear’, to emphasize movement as a core mechanism in Kim’s work. Her paintings pose key questions: how can a fixed image on a two-dimensional surface evoke the perception of a fluid, multilayered space? How does the repeated experience of seeing and moving through the city translate into painterly form? In this way, KIM’s work captures the sensory density of urban life while simultaneously interrogating fixed modes of visuality.

This has been a consistent theme in her recent solo exhibitions. In LONG SHOOT (Humor Garmgot, 2023), painting became a medium that bears witness to the journey between New York and Seoul, serving as a strategy for crossing temporal, cultural, and geographic thresholds, and as a site of encounter. In Pit Stop (Doosan Gallery, 2022), the artist responded to the immobilization caused by the pandemic by drawing an analogy with the “pit stop” in auto racing, where a temporary pause and repair enable continued motion—highlighting the virtuality of time and space. In SUBMERSIBLE (Kumho Museum, 2020), she drew on the Jamsu Bridge, a low-level bridge that submerges under the Han River during floods, which she frequently encountered during her daily commutes. The exhibition highlighted often-overlooked urban areas outside of traditional landscape views. Pit Calls Wall builds on these inquiries, continuing her exploration of liminal spaces, perceptual instability, and the conditions under which painting can register the rhythms of the contemporary city. The perceived motion on a two-dimensional, fixed screen examines and reconfigures the visual and physical experience of urban space, as well as the increasingly virtualized conditions of seeing.

This exploration of movement and transition is multilayered in the exhibition, extending beyond painting and drawing to include stop-motion animation and mural works. First, Pit Calls Wall (2025), installed in the water basin located at the front entrance of the gallery, incorporates movement and shifting perspectives as key elements. The viewer is repeatedly confronted, both visually and physically, with the experience of entering and exiting a closed area surrounded by high walls, evoking both the intersection and dissolution of spatial perception. By transferring the experience of a place onto a flat surface, then fragmenting and expanding it into a three-dimensional object, the work creates a spatial sensation as if the present experience is inscribed elsewhere. Positioned at both the beginning and end of the exhibition, the piece functions as an unfinished module that points to a placeless landscape—a temporary condition or its reproduction that reflects the construction and deconstruction of an incomplete moment in time.

Pit and Hole (2025), encountered inside the exhibition space after passing through Pit Calls Wall, offers a more explicit visualization of entry into a specific site. The painting, including the vanishing point and the shape of the hole, exists as the outline of a space not yet fully defined, evoking an entry into something both closed and passable. Pit and Hole leads to a series of paintings of the same size hanging within the gallery. Distance and perspective are visually dissolved, and the physically experienced outdoor work is enveloped in the paintings inside the exhibition, including Pit and Hole. The same-sized paintings are viewed from different distances and angles, layering and destabilizing the prior experience. Each work moves between expressive contrasts of dark and light, fast and slow, aimed and smeared, through multiple brushstrokes and colors. These are more than just expressive gestures; they form painterly layers that organize different tensions and densities. Rather than converging into a fixed image, these works are experienced in a dynamic relationship, shaped by the viewer’s gaze and physical movement.

This relationship between spatial movement and painterly movement is further revealed through the techniques of “stacking” and “transferring” in works such as New Scheme (2025). The artist adopts the format of a city plan by employing these long-established painting methods. At first glance, these plans appear idealized and precise; by referencing them, KIM appropriates the visual and social structure of schematic reports but transforms it into a painting of the fragile and precarious cityscape. In the process, she uses transfer techniques to layer parts of the plan onto the canvas and composes the surface by repeatedly stamping tree shapes of identical dimensions. By randomly importing functionally standardized images and “planting” ready-made, evocative elements on the canvas, she transplants the uncertainty and irrationality inherent in urban development. This serves as a metaphor for the unplanned and often unrealistic logic that cities must confront.

The diverse approaches found throughout the exhibition stem largely from a sustained meditation on the “tunnel” or “pit” evoked in the title. In previous works, the artist has often depicted visual and spatial structures such as the undersides of bridge piers, consistently forming spaces that resemble holes. These holes, which correspond to the classical pictorial technique of applying perspective through vanishing points and passages, go beyond functioning as mere shapes or formative elements. In this exhibition, the hole/pit also operates as a logic—a sensory and visual device for approaching the city. Here, the hole is not simply an empty form or a symbol of absence, but a gap that materializes imagination, embodies doubt, and reveals division. It reorganizes not only our perception of the city but also the perceptual structure of painting itself. The exhibition unfolds as a journey—from one hole to another—recalling and reweaving the artist’s ongoing experiments with the medium. Urban space, in this context, becomes more than a scene to be visually captured; it is a passage that reveals the tactile interface between body and world. It marks the point where sensory gaps fold and intersect, confronting the viewer with the pit-tunnel not as a concrete place, but as a painterly stratum.

In preparation for the exhibition, the artist conducted research, participating in town meetings on urban development in her area and regularly visiting and photographing the nearby tunnels. The blueprints of urban planning speak of change and harmony at the same time, separating communities according to economic interests and suturing them together with unrealizable images. The bizarre tunnel, designed for vehicles on one side and people and bicycles on the other, was a paragraph in that blueprint, a place that both concealed and accelerated errors. Scenes that appear somewhat surreal and unfamiliar yet are not out of place within the Korean terrain and urban condition, are transposed into the artist’s paintings. It becomes a work that generates the physical and visual experience of the daily experience of traversing inside and outside, and the physical and visual experience of individuals adapting and living in a deconstructed and fragmented city.

In this process, it is important to recall that the physical structure/shape of the ‘cave/tunnel’ is overlaid on the flatness of the painting, including the walls. If we trace back to the origins of painting, we are confronted with the illusion of a cave with limited light. Its surface, a jumble of curved and flat surfaces, resembled the spaces we call “tunnels” today. These tunnel spaces are the origins of painting, and they occupy a fundamental form that has organized and structured other visual structures. Systems of perspective, disorientation, metaphors of psychological and unconscious depths, and even portals in the digital age. In a similar vein, images that appear as ‘pits’ or ‘holes’ are understood as transitional boundaries between inside and outside, surface and abyss, and sometimes as metaphors for affective, precognitive perception. Implying a dual structure of concealment and disclosure, the hole is a passage that deconstructs fixed points of view and finished forms, mediating the fluidity of sensation and perception.

Here, KIM’s pit/tunnel paintings hypothesize a structure of sensation that constantly disrupts the frameworks of form and language that painting has accumulated over the centuries – the figurative and the abstract, the two-dimensional and the three-dimensional, stillness and movement, emotion, and concept – instead of a vanishing point that invites immersion in the landscape. The figure of the pit, tunnel, or hole, invoked repeatedly in this exhibition, is perhaps the most intensive manifestation of this structure. It crosses the boundaries of painting, transforming the screen from a static representation into a dynamic space that is constantly shifting, deconstructing, and materializing. In this case, ‘painting’ functions as a sensory layer through which we navigate through space and time today, a skin of sorts, layered with shifts in perception.

In the saturation of images, what can we still say we ‘see?’ Is art/painting still valid as a device of perception? Can the condition of sensation that is lost be regained? In the exhibition, the act of ‘seeing’ is not just an operation of the eyes, but a process of dynamic re-alignment between consciousness, body, and world. Painting is the surface on which this attunement is most finely vibrated, and it is on this surface that the viewer may be able to confront the as-yet unnamed possibilities of perception that lie beyond the paralysis of seeing. A painting that appears to summon something becomes, in this way, a starting point for rethinking the very conditions of sensation. Pit Calls Wall looks at the city/development as a kind of ride, multiplying the sense of movement, of space that cannot be universalized. Perhaps this is the ‘ride’ that this exhibition proposes to us. If we get on board (ride), something unknown (pit or wall) may extend inward, sideways, and outward.

Hyukgue KWON

Chief-Curator, Museumhead

![[왼]김세은, 터널 비전 Vision Tunnel, 2025, water mixable oil and acrylic spray paint on canvas, 200x172x3cm. [오] 김세은, 구조의 시작 Born against, 2025, water mixable oil and acrylic spray paint on canvas, 200x172x3cm.](http://museumhead.com/wp-content/uploads/2025/08/013.jpg)